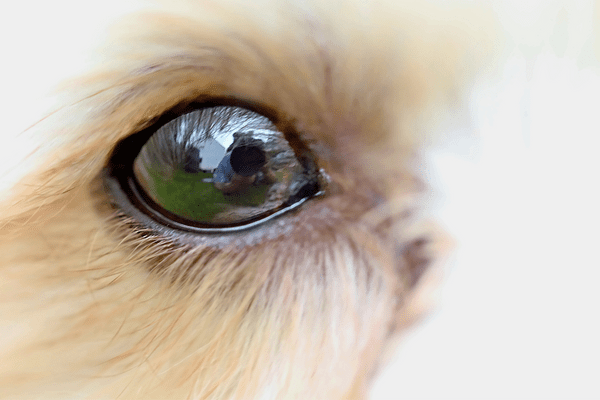

犬の緑内障について|原因・治療法について解説

犬の緑内障は、眼圧上昇が主な原因となり、視覚障害が進行していく病気です。

今回はそんな犬の緑内障の症状や治療法について解説していきます。

犬の緑内障とは?

「緑内障」は目の病気です。人間にも見られる網膜や視神経に異常が生じて視力の低下や最悪の場合は失明の危機をもたらす病気です。

これは眼圧の変化がもたらすもので、眼圧が上昇することで視神経を傷つけてしまい、視力に影響を及ぼしてしまいます。人間の場合、眼圧が正常な状態でも緑内障を発症しますが、犬の場合は眼圧の上昇が見られたうえで発症するケースが多いという違いがあります。

眼球は内部に眼房水と呼ばれる水が満たされており、それが適度な圧が満たされていることで全体の硬さや弾力が維持されています。

つまりこの水が多いと圧が高くなって固くなり、少なくなると柔らかくなるわけです。これが緑内障が発症するメカニズムです。この病気が厄介なのはゆっくりと進行していくうえに一度発症すると完治するのが難しい点です。

その為、できるだけ早く発見して適切な治療に取り組むことが重要なのはもちろん、生涯にわたって治療を続けることが求められます。

犬の緑内障の症状

飼い主が外見の変化で察知しやすい症状として、黒目の部分が白く見えるようになる、白目が赤く見えるようになる点が挙げられるでしょう。分かりづらいかもしれませんが、瞳孔が大きくなるのも特徴です。

視力低下により、物にぶつかる機会が増えた、以前に比べて動きにふらつきが見られるといった場合には注意しましょう。それから光に対して眩しそうにまばたきをする回数、目を閉じる回数が増えます。これも以前と比べて違いが目立つ場合には緑内障の疑いがあります。

体の怪我や内臓の病気のようにはっきりと分かる症状や異変が見られないことも多く、しかも少しずつ進行していく病気なのでなかなか早期の段階で気づくのが難しい面もあります。日頃から緑内障のリスクを頭に入れたうえでチェックを怠らないようにしましょう。

犬の緑内障の原因

緑内障は大きく分けて原発性・続発性・先天性の3種類に分けられます。

原発性緑内障

成長の過程で眼房水が排出される隅角が正常に形成されなかった場合に起こります。

続発性緑内障

がん、ブドウ膜炎、白内障、水晶体脱臼、眼内出血、網膜剥離などの病気が緑内障を引き起こす病気として知られています。

先天性緑内障

先天性は、生まれつきの眼の奇形によるもので、3〜6ヶ月齢で眼圧が上昇します。犬ではまれです。

犬の緑内障の予防

残念ながら日常生活でできる予防方法はないと言われています。

先天性、原発性の緑内障を予防することは特に難しいです。

続発性の場合、根本原因となる目の異変に早く気づき治療を行うことが予防に繋がります。 定期的に眼科検診を行うことで、リスクを減らすことができます。

犬の緑内障の治療法

完治が難しく、しかもゆっくりと進行していく病気なので治療も長期に渡り、根治療法ではなく対症療法がメインになります。

一般的に広く行われてるのは点眼薬による治療です。点眼薬によって眼房水の出口を広げて排出を促す、または新しい眼房水の分泌を抑制することで眼圧を正常な状態へと導いていきます。使用される薬は症状によっても異なっており、複数の点眼薬を用いることもあれば、飲み薬を使用することもあります。

この点は獣医とよく相談したうえで適切な方法を選択しましょう。

薬の投与で十分な治療効果が得られない場合にはレーザー治療によって眼房水の量を減らす、排出を促す出口を作るといった方法が選択されます。症状がかなり進行した場合や、これらの治療では効果が見込めない場合には最終的な判断として眼球摘出が行われることもあります。

わんちゃんライフについて

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。

500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。

ログイン

ログイン

カート

カート

お問い合わせ

お問い合わせ

商品ラインナップ

商品ラインナップ

カート

カート

お問い合わせ

お問い合わせ

ラインナップはこちらから

ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら