犬のケンネルコフとは?|症状・原因・治療法について解説

ケンネルコフとは「伝染性気管支炎」とも呼ばれる病気で、その名前の通り気管支に炎症が生じることによって咳や発熱といった症状が起こります。

伝染性なので一匹の犬の問題だけでなく、他の犬に感染させてしまうリスクにも気をつけなければならない病気です。

今回は、そんな「ケンネルコフ」の症状や治療法について解説します。

犬のケンネルコフの症状について

主な症状は「咳」と「発熱」です。

外で体を動かした時や興奮した時に急に症状が見られます。発作のような急に激しい咳や吐くような動作を見せるのも大きな特徴です。

また、季節の変わり目や屋内から屋外への移動など急激な気温や湿度の変化が生じた時に症状が見られる場合もあります。とくに体力や抵抗力がない子犬や老犬に発症してしまった場合に死亡のリスクが増加します。

悪化すると咳だけでなく高熱やドロドロした膿のような鼻汁を出すようになります。この病気の恐ろしいところは症状が進行することで肺炎にまで達し、死亡するリスクもあることです。

こうした症状が見られた場合にはできるだけ早く医療機関で診察を受け、適切な判断のもとで治療を受けることが求められます。

犬のケンネルコフの原因とは?

ケンネルコフの原因の中でも、もっとも多く見られるのが犬パラインフルエンザや犬アデノウイルスⅡ型、さらに気管支敗血症菌などです。

感染症なのでやはり他の犬から感染させられてしまうのがもっとも多いです。飛沫感染なので症状が見られる犬との接触を避けるのが一番です。

また、多頭飼いしている場合、1頭が感染すると他の子たちに感染が拡大してしまう恐れがあるので要注意、早い段階での隔離などの対策が必要になってきます。

犬のケンネルコフの予防法とは?

最大の予防策はやはりワクチン。すでにケンネルコフの原因となるウイルスのいくつかにはワンチンが開発されていておりますので、摂取しておくようにしましょう。

また、当然のことながら衛生環境を清潔にし、ウイルス感染が起こりやすい冬場の乾燥した時期は保温と保湿の両方を行うことが大切となります。

体調が免疫力・抵抗力と深く関わってくるだけに健康状態にも留意し、体調が優れないと判断した場合には無理に外出しないといった心がけも欲しいところです。

また、冒頭でも触れたように他の犬から感染してしまう可能性があり、散歩中に咳をしている犬を見かけたら接触を避けることも重要です。

犬のケンネルコフの治療法

人軽症の場合は経過観察でそのまま自然治癒することもあります。また、1週間ほど、症状の改善が見られない場合には治療が行われます。

基本的な治療方法は、原因となっているウイルス・細菌を除去する為に抗ウイルス薬、抗真菌薬の投与、栄養状態を心がけつつ安静な環境を提供することです。

症状が悪化したり、合併症が見られる場合にはさらに気管支拡張剤、抗生剤、咳を沈めるための鎮咳剤などの投与、さらにネフライザーによる吸入治療が行われることもあります。

わんちゃんライフについて

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。

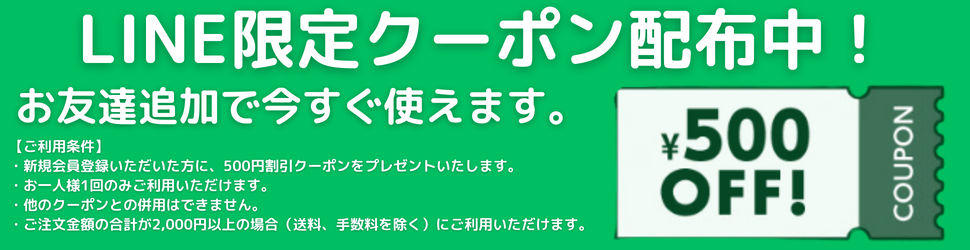

500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。

ログイン

ログイン

カート

カート

お問い合わせ

お問い合わせ

商品ラインナップ

商品ラインナップ

カート

カート

お問い合わせ

お問い合わせ

ラインナップはこちらから

ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら